藥徵 卷之上

石膏

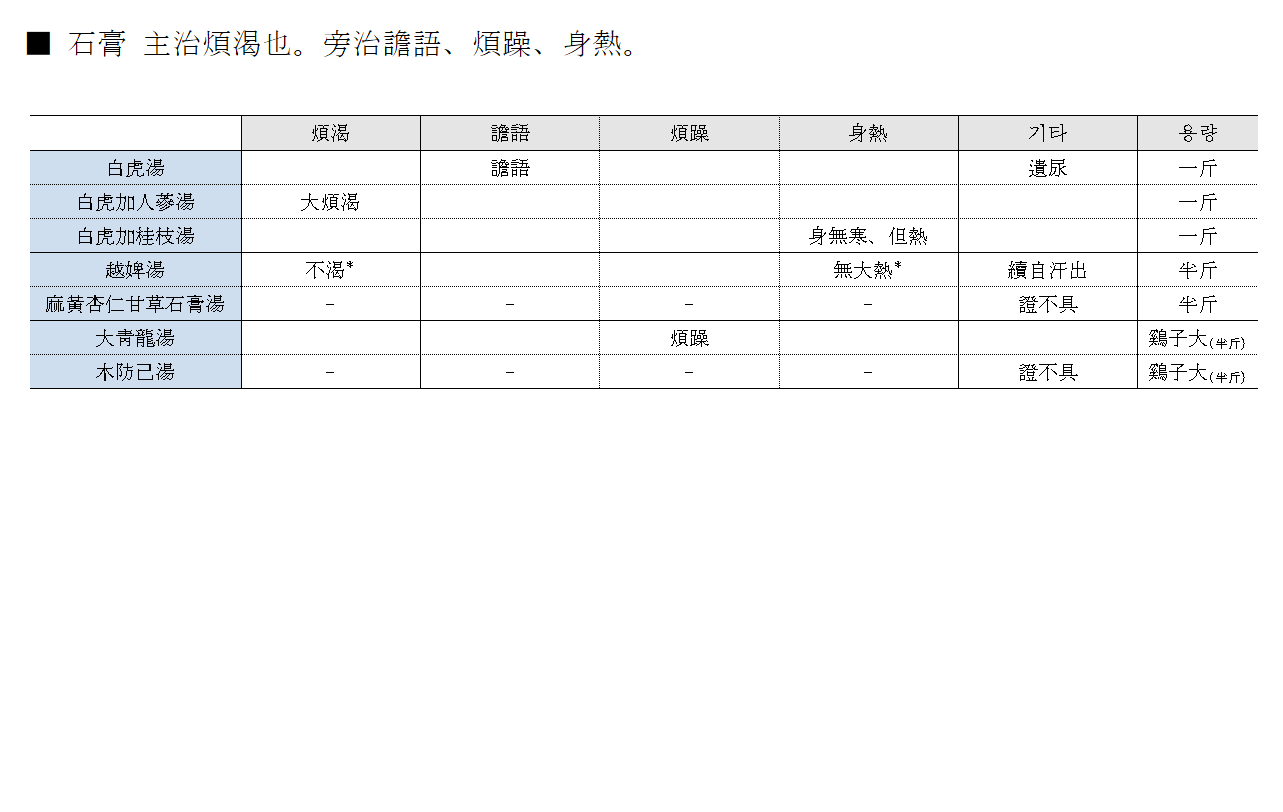

石膏 主治煩渴也,旁治譫語、煩躁、身熱。

考徵

白虎湯證曰 譫語遺尿。

白虎加人蔘湯證曰 大煩渴。

白虎加桂枝湯證曰 身無寒但熱。

以上三方,石膏皆一斤。

越婢湯證曰 不渴續自汗出無大熱。不渴,非全不渴之謂,無大熱,非全無大熱之謂也,說在外傳中。

麻黃杏仁甘草石膏湯證不具也。說在類聚方

以上二方,石膏皆半斤。

大靑龍湯證曰 煩躁。

木防己湯證不具也。說在類聚方

以上二方,石膏皆鷄子大也,爲則按 鷄子大,卽半斤也,木防己湯,石膏或爲三枚,或爲十二枚,其分量難得而知焉,今從傍例,以爲鷄子大也。

右歷觀此諸方,石膏主治煩渴也明矣,凡病煩躁者身熱者譫語者及發狂者齒痛者頭痛者咽痛者,其有煩渴之證也,得石膏而其效覈焉。

互考

『傷寒論』曰 傷寒,脈浮,發熱無汗,其表不解者,不可與白虎湯,渴欲飮水,無表證者,白虎加人蔘湯主之,爲則按 上云不可與白虎湯,下云白虎加人蔘湯主之,上下恐有錯誤也,於是考諸『千金方』揭『傷寒論』之全文,而白虎加人蔘湯,作白虎湯,是也,今從之。

『傷寒論』中,白虎湯之證不具也。『千金方』擧其證也備矣,今從之。

辨誤

『名醫別錄』言 石膏性大寒,自後醫者怖之,遂至于置而不用焉,仲景氏擧白虎湯之證曰 無大熱,越婢湯之證亦云,而二方主用石膏,然則仲景氏之用藥,不以其性之寒熱也,可以見已,余也篤信而好古,於是乎,爲渴家而無熱者,投以石膏之劑,病已而未見其害也,方炎暑之時,有患大渴引飮,而渴不止者,則使其服石膏末,煩渴頓止,而不復見其害也,石膏之治渴,而不足怖也,斯可以知已。

陶弘景曰 石膏發汗,是不稽之說,而不可以爲公論,仲景氏無斯言,意者陶氏用石膏,而汗出卽愈,夫毒藥中病,則必瞑眩也,瞑眩也,則其病從而除,其毒在表則汗,在上則吐,在下則下,於是乎,有非吐劑而吐,非下劑而下,非汗劑而汗者,是變而非常也,何法之爲? 譬有盗於梁上,室人交索之,出於右,則順而難逃,踰於左,則逆而易逃,然則雖逆乎? 從其易也,毒亦然,仲景曰 與柴胡湯,必蒸蒸而振,却發熱汗出而解,陶氏所謂石膏發汗,蓋亦此類也已,陶氏不知,而以爲發汗之劑,不亦過乎?

後世以石膏爲峻藥,而怖之太甚,是不學之過也,仲景氏之用石膏,其量每多於他藥,半斤至一斤,此蓋以其氣味之薄故也,余嘗治靑山侯臣蜂大夫之病,其證平素毒着脊上,七椎至十一椎,痛不可忍,發則胸膈煩悶而渴,甚則冒而不省人事,有年數矣,一日大發,衆醫以爲大虛,爲作獨蔘湯,貼二錢,日三服,六日未知也,醫皆以爲必死,於是家人召余診之,脈絶如死狀,但診其胸,微覺有煩悶狀,乃作石膏黃連甘草湯與之,一劑之重三十五錢,以水一盞六分煮取六分,頓服,自昏至曉,令三劑盡,通計一百有五錢,及曉,其證猶夢而頓覺,次日余辭而歸京師,病客曰 一旦決別,吾則不堪,請與君行,朝夕於左右,遂俱歸京師,爲用石膏如故,居七八十許日而告瘳。

石膏之非峻藥,而不可怖也,可以見焉爾。

品考

石膏 本邦處處出焉,加州奥州最多,而有硬軟二種,軟者上品也。『別錄』曰 細理白澤者良,雷斅曰 其色瑩淨如水精,李時珍曰 白者潔淨,細文短密如束鍼。

爲則曰 採石藥之道,下底爲佳,以其久而能化也,採石膏於其上頭者,狀如米糕,於其下底者,瑩淨如水精,此其上品也,用之之法,唯打碎之已,近世火煆用之,此以其性爲寒故也,臆測之爲也,余則不取焉,大凡製藥之法,製而倍毒則製之,去毒則不,是毒外無能也,諸藥之下,其當製者,詳其製也,不製者不,下皆傚之。

滑石

滑石 主治小便不利也,旁治渴也。

考徵

猪苓湯證曰 渴欲飮水小便不利。

以上一方,滑石一兩。

右此一方,斯可見滑石所主治也。

滑石白魚散證曰 小便不利。

蒲灰散證曰 小便不利。

余未試二方,是以不取徵焉。

互考

余嘗治淋家痛不可忍而渴者,用滑石礬甘散,其痛立息,屢試屢效,不可不知也。

品考

滑石 和漢共有焉,處處山谷多出之也,軟滑而白者,入藥有效,宗奭曰 滑石今謂之畵石,因其軟滑可寫畵也,時珍曰 其質滑膩,故以名之。

芒硝

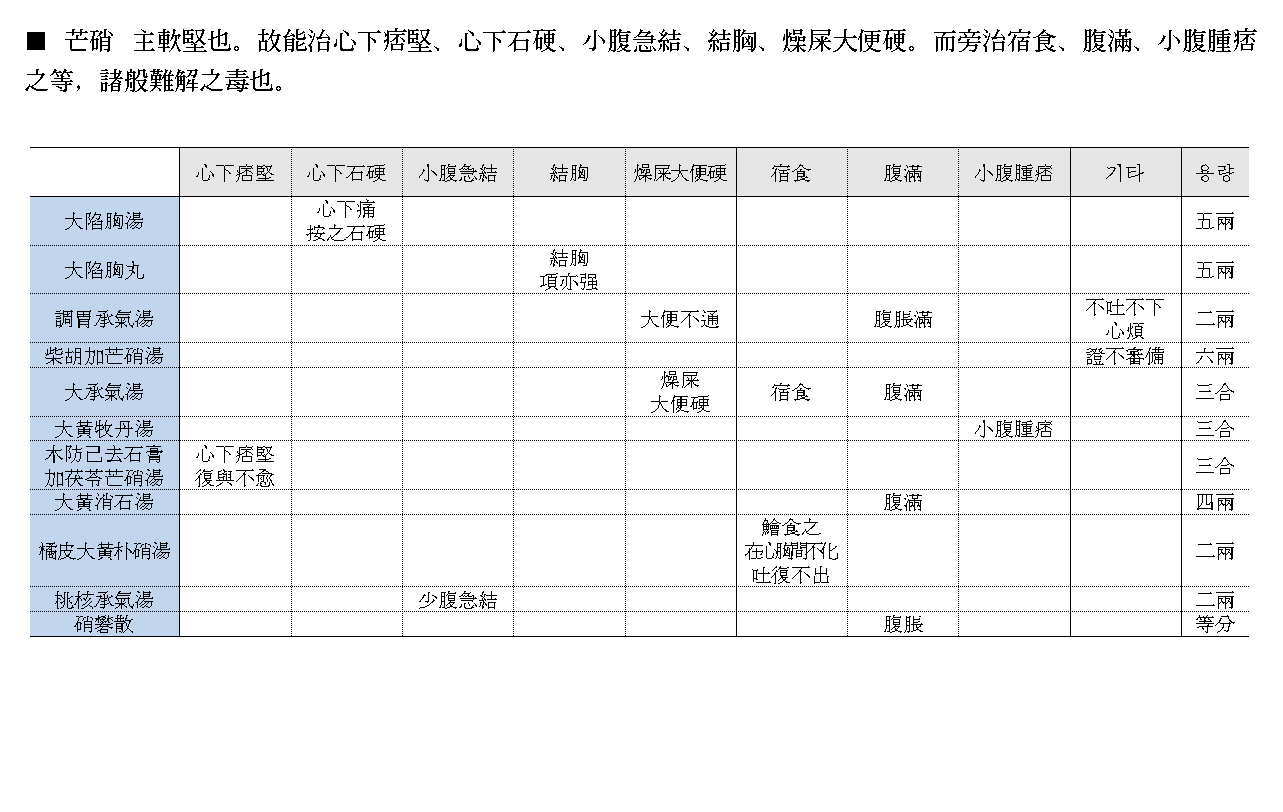

芒硝 主耎堅也,故能治心下痞堅、心下石硬、小腹急結、結胸、燥屎、大便硬,而旁治宿食、腹滿、小腹腫痞之等,諸般難解之毒也。

考徵

大陷胸湯證曰 心下痛按之石硬。

以上一方,芒硝一升,分量可疑,故從『千金方』大陷胸丸,作大黃八兩芒硝五兩。

大陷胸丸證曰 結胸項亦强。

以上一方,芒硝半升,分量亦可疑,故從『千金方』作五兩。

調胃承氣湯證曰 腹脹滿,又曰 大便不通,又曰 不吐不下心煩。

以上一方,芒硝半斤,分量亦可疑。

今考『千金方』『外臺秘要』。此方無有焉,故姑從桃核承氣湯,以定芒硝分量。

柴胡加芒硝湯證不審備也。說在互考中

以上一方,芒硝六兩。

大承氣湯證曰 燥屎,又曰 大便硬,又曰 腹滿,又曰 宿食。

大黃牧丹湯證曰 小腹腫痞。

木防己去石膏加茯苓芒硝湯證曰 心下痞堅云云,復與不愈者。

以上三方,芒硝皆三合。

大黃硝石湯證曰 腹滿。

以上一方,硝石四兩。

橘皮大黃朴硝湯證曰 鱠食之在心胸間不化吐復不出。

桃核承氣湯證曰 少腹急結。

以上二方,朴硝芒硝皆二兩。

硝礬散證曰 腹脹。

以上一方,硝石等分。

右歷觀此數方,芒硝主治堅塊明矣,有軟堅之功也,故旁治宿食腹滿少腹腫痞之等諸般難解者也。

互考

柴胡加芒硝湯,是小柴胡湯而加芒硝者也,而小柴胡湯主治胸脇苦滿,不能治其塊,所以加芒硝也,見人蔘辨誤中說,則可以知矣。

品考

硝石 和漢無別,朴硝芒硝硝石,本是一物,而各以形狀名之也,其能無異,而芒硝之功勝矣,故余家用之。

甘草

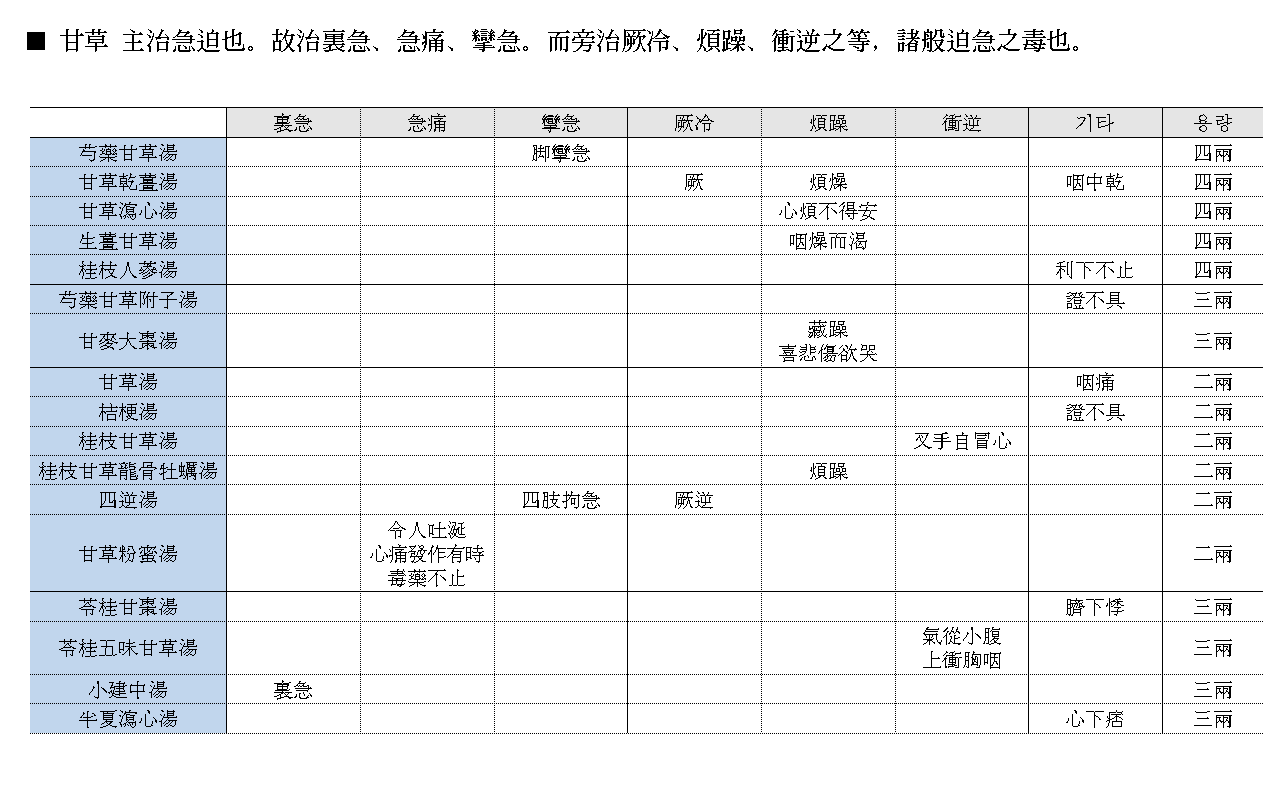

甘草 主治急迫也,故治裏急、急痛、攣急,而旁治厥冷、煩躁、衝逆之等,諸般急迫之毒也。

考徵

芍藥甘草湯證曰 脚攣急。

甘草乾薑湯證曰 厥,咽中乾,煩燥。

甘草瀉心湯證曰 心煩不得安。

生薑甘草湯證曰 咽燥而渴。

桂枝人蔘湯證曰 利下不止。

以上五方,甘草皆四兩。

芍藥甘草附子湯證不具也。說在互考中

甘麥大棗湯證曰 藏躁喜悲傷欲哭。

以上二方,甘草皆三兩。

甘草湯證曰 咽痛者。

桔梗湯證不具也。說在互考中

桂枝甘草湯證曰 叉手自冒心。

桂枝甘草龍骨牡蠣湯證曰 煩躁。

四逆湯證曰 四肢拘急厥逆。

甘草粉蜜湯證曰 令人吐涎心痛發作有時,毒藥不止。

以上六方,甘草皆二兩。

右八方,甘草二兩三兩,而亦四兩之例。

苓桂甘棗湯證曰 臍下悸。

苓桂五味甘草湯證曰 氣從小腹上衝胸咽。

小建中湯證曰 裏急。

半夏瀉心湯證曰 心下痞。

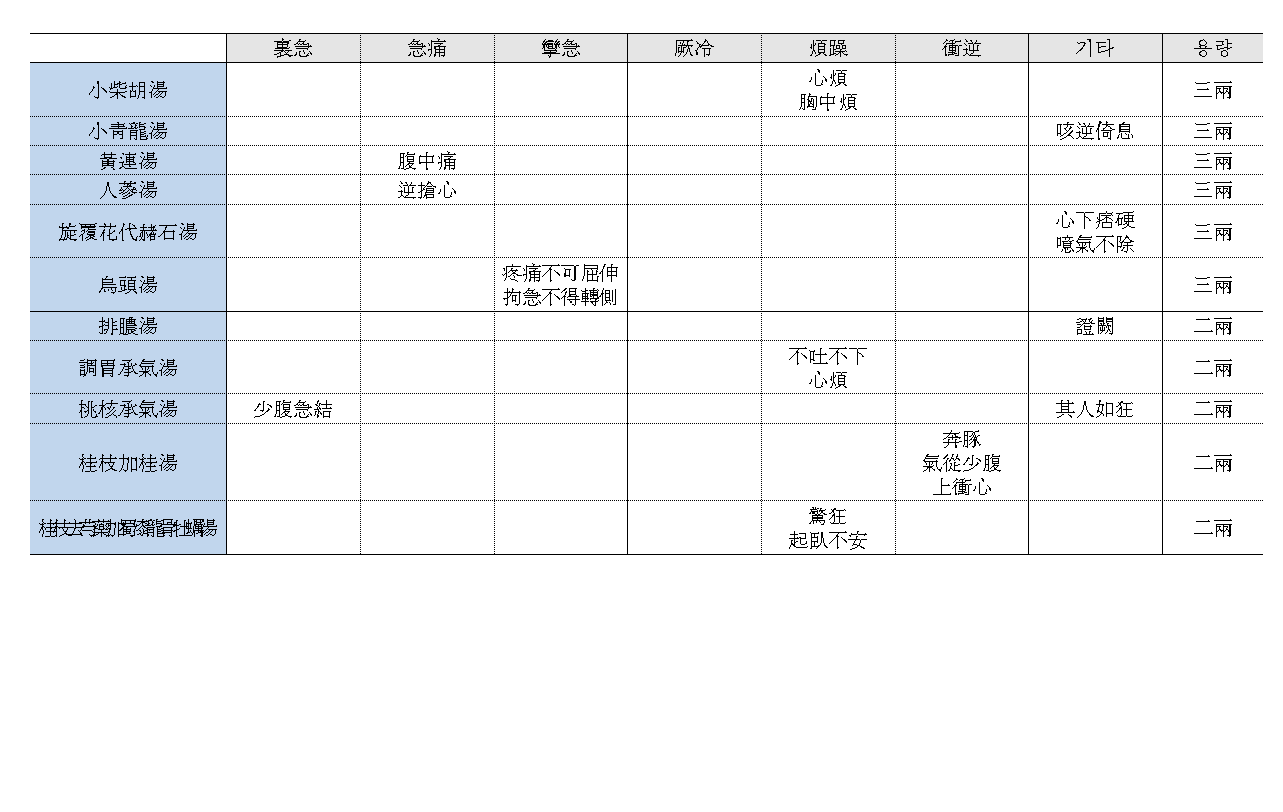

小柴胡湯證曰 心煩,又云 胸中煩。

小靑龍湯證曰 咳逆倚息。

黃連湯證曰 腹中痛。

人蔘湯證曰 逆搶心。

旋覆花代赭石湯證曰 心下痞硬噫氣不除。

烏頭湯證曰 疼痛不可屈伸,又云 拘急不得轉側。

以上十方,甘草皆三兩。

排膿湯證闕。說在桔梗部

調胃承氣湯證曰 不吐不下心煩。

桃核承氣湯證曰 其人如狂,又云 少腹急結。

桂枝加桂湯證曰 奔豚,氣從少腹上衝心。

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣湯證曰 驚狂起臥不安。

以上五方,甘草皆二兩。

右歷觀此諸方,無論急迫,其他曰痛曰厥曰煩曰悸曰咳曰上逆曰驚狂曰悲傷曰痞硬曰利下,皆甘草所主,而有所急迫者也,仲景用甘草也,其急迫劇者,則用甘草亦多,不劇者,則用甘草亦少,由是觀之,甘草之治急迫也明矣,古語曰,病者苦急,急食甘以緩之,其斯甘草之謂乎,仲景用甘草之方甚多,然其所用者,不過前證,故不枚擧焉,凡徵多而證明者,不枚擧其徵,下皆傚之。

互考

甘草湯證曰 咽痛者,可與甘草湯,不差者,與桔梗湯,凡其急迫而痛者,甘草治之,其有膿者,桔梗治之,今以其急迫而痛,故與甘草湯,而其不差者,已有膿也,故與桔梗湯,據此推之,則甘草主治可得而見也。

芍藥甘草附子湯,其證不具也,爲則按 其章曰 發汗,病不解,反惡寒,是惡寒者,附子主之,而芍藥甘草則無主證也,故此章之義,以芍藥甘草湯脚攣急者而隨此惡寒,則此證始備矣。

爲則按 調胃承氣湯桃核承氣湯,俱有甘草,而大小承氣湯厚朴三物湯,皆無甘草也,調胃承氣湯證曰 不吐不下心煩,又曰 鬱鬱微煩,此皆其毒急迫之所致也,桃核承氣湯證曰 或如狂或少腹急結,是雖有結實,然狂與急結,此皆爲急迫,故用甘草也,大小承氣湯厚朴三物湯大黃黃連瀉心湯,俱解其結毒耳,故無甘草也,學者詳諸。

辨誤

陶弘景曰 此草最爲衆藥之主,孫思邈曰 解百藥之毒,甄權曰 諸藥中甘草爲君,治七十二種金石毒,解一千二百般草木毒,調和衆藥有功,嗚呼! 此說一出,而天下無復知甘草之本功,不亦悲哉! 若從三子之說,則諸凡解毒,唯須此一味而足矣,今必不能然,則其說之非也,可以知已,夫欲知諸藥本功,則就長沙方中,推歷其有無多少,與其去加,引之於其證,則其本功,可得而知也,而長沙方中,無甘草者居半,不可謂衆藥之主也,亦可以見已,古語曰 攻病以毒藥,藥皆毒,毒卽能,若解其毒,何功之有? 不思之甚矣,學者察諸,夫陶弘景孫思邈者,醫家之俊傑,慱洽之君子也,故後世尊奉之至矣,而謂甘草衆藥之主,謂解百藥之毒,豈得無徵乎?

考之長沙方中,半夏瀉心湯本甘草三兩,而甘草瀉心湯更加一兩,是足前爲四兩,而誤藥後用之,陶孫蓋卒爾見之,謂爲解藥毒也,嗚呼! 夫人之過也,各於其黨,故觀二子之過,斯知尊信仲景之至矣,向使陶孫知仲景誤藥後,所以用甘草與不,必改其過,何也? 陶孫誠俊傑也,俊傑何爲文其過乎? 由是觀之,陶孫實不知甘草之本功也,亦後世之不幸哉!

東垣李氏曰 生用則補脾胃不足,而大瀉心火,炙之則補三焦元氣,而散表寒,是仲景所不言也,五藏浮說,戰國以降,今欲爲疾醫乎,則不可言五藏也,五藏浮說,戰國以降,不可從也。

品考

甘草 華産上品,本邦所産者,不堪用也,余家唯剉用之也。

黃芪

黃芪 主治肌表之水也,故能治黃汗、盗汗、皮水,又旁治身體腫,或不仁者。

考徵

芪芍桂枝苦酒湯證曰 身體腫發熱汗出而渴,又云 汗沾衣色正黃如藥汁。

防己黃芪湯證曰 身重汗出惡風。

以上二方,黃芪皆五兩。

防己茯苓湯證曰 四肢腫,水氣在皮膚中。

黃芪桂枝五物湯證曰 身體不仁。

以上二方,黃芪皆三兩。

桂枝加黃芪湯證曰 身常暮盗汗出者,又云 從腰以上必汗出下無汗腰髖弛痛如有物在皮中狀。

以上一方,黃芪二兩。

黃芪建中湯證不具也。

以上一方,黃芪一兩半。

右歷觀此諸方,黃芪主治肌表之水也,故能治黃汗、盗汗、皮水,又能治身體腫或不仁者,是腫與不仁,亦皆肌表之水也。

互考

芪芍桂枝苦酒湯、桂枝加黃芪湯,同治黃汗也,而芪芍桂枝苦酒湯證曰 汗沾衣,是汗甚多也,桂枝加黃芪湯證曰 腰已上必汗出下無汗,是汗少也,以此考之,汗之多少,卽用黃芪多少,則其功的然可知矣。

防己黃芪湯、防已茯苓湯,同治肌膚水腫也,而黃芪有多少,防己黃芪湯證曰 身重汗出,防己茯苓湯證曰 水氣在皮膚中,此隨水氣多少,而黃芪亦有多少,則黃芪治肌表之水明矣,故芪芍桂枝苦酒湯桂枝加黃芪湯,隨汗之多少,而用黃芪亦有多少也。

黃芪桂枝五物湯證曰 身體不仁,爲則按 仲景之治不仁,雖隨其所在,處方不同,而歷觀其藥,皆是治水也,然則不仁是水病也,故少腹不仁小便不利者,用八味丸以利小便,則不仁自治,是不仁者水也,學者思諸。

防己黃芪湯。『金匱要略』載其分量,與『外臺秘要』異,爲則夷攻其得失。『外臺秘要』古,而『金匱要略』不古矣,故今從其古者也。

辨誤

余嘗讀『本草』載黃芪之功,陶弘景曰 補丈夫虛損五勞羸瘦益氣,甄權曰 主虛喘,腎衰,耳聾,內補,嘉謨曰 人蔘補中,黃芪實表也,余亦嘗讀『金匱要略』。審仲景之處方,皆以黃芪治皮膚水氣,未嘗言補虛實表也,爲則嘗聞之,周公置醫職四焉 曰食醫曰疾醫曰瘍醫曰獸醫,夫張仲景者,蓋古疾醫之流也,夫陶弘景尊信仙方之人也,故仲景動言疾病,而弘景動論養氣,談延命,未嘗論疾病,後世之喜醫方者,皆眩其俊傑,而不知其有害於疾醫也,彼所尊信而我尊信之,滔滔者天下皆是也,豈不亦悲哉! 夫逐奔獸者,不見大山,嗜欲在外,則聰明所蔽,故其見物同,而用物之異,仲景主疾病者也,弘景主延命者也,仲景以黃芪治水氣,弘景以之補虛,夫藥者毒也,毒藥何補之爲? 是以不補而爲補,以不補而爲補,是其聰明爲延命之欲所蔽也,古語曰 邪氣盛則實,精氣奪則虛,夫古所謂虛實者,以其常而言之也,昔者常無者,今則有之,則是實也,昔者常有者,今則無之,則是虛也,邪者常無者也,精者常有者也,故古所謂實者病也,而虛者精也,因病而虛,則毒藥以解其病毒,而復其故也,非病而虛,則非毒藥之所治也,以穀肉養之,故曰 攻病以毒藥,養精以穀肉果菜,今試論之,天寒肌膚粟起,當此時,服黃芪而不已也,以衣衾則已,以衣衾而不已也,歠粥而已,無他,是非病而精虛也,若乃手足拘急惡寒,是與衣衾而不已也,歠粥而不已也,與毒藥而已也,無他,是邪實也,嗚呼,仲景氏哉! 信而有徵,此孔子所以非法言不敢道也,甄權嘉謨不言疾醫之法言也,抑亦弘景禍之矣,言必以仙方,必以陰陽,此芪功之所以不著也。

品考

黃芪 漢土朝鮮本邦皆産也,漢土出綿上者,以爲上品,其他皆下品也,其出朝鮮本邦者,亦皆下品也,今華舶之所載而來者,多是下品,不可不擇也,凡黃芪之品,柔軟,肉中白色,潤澤味甘,是爲上品也,剉用。

人蔘

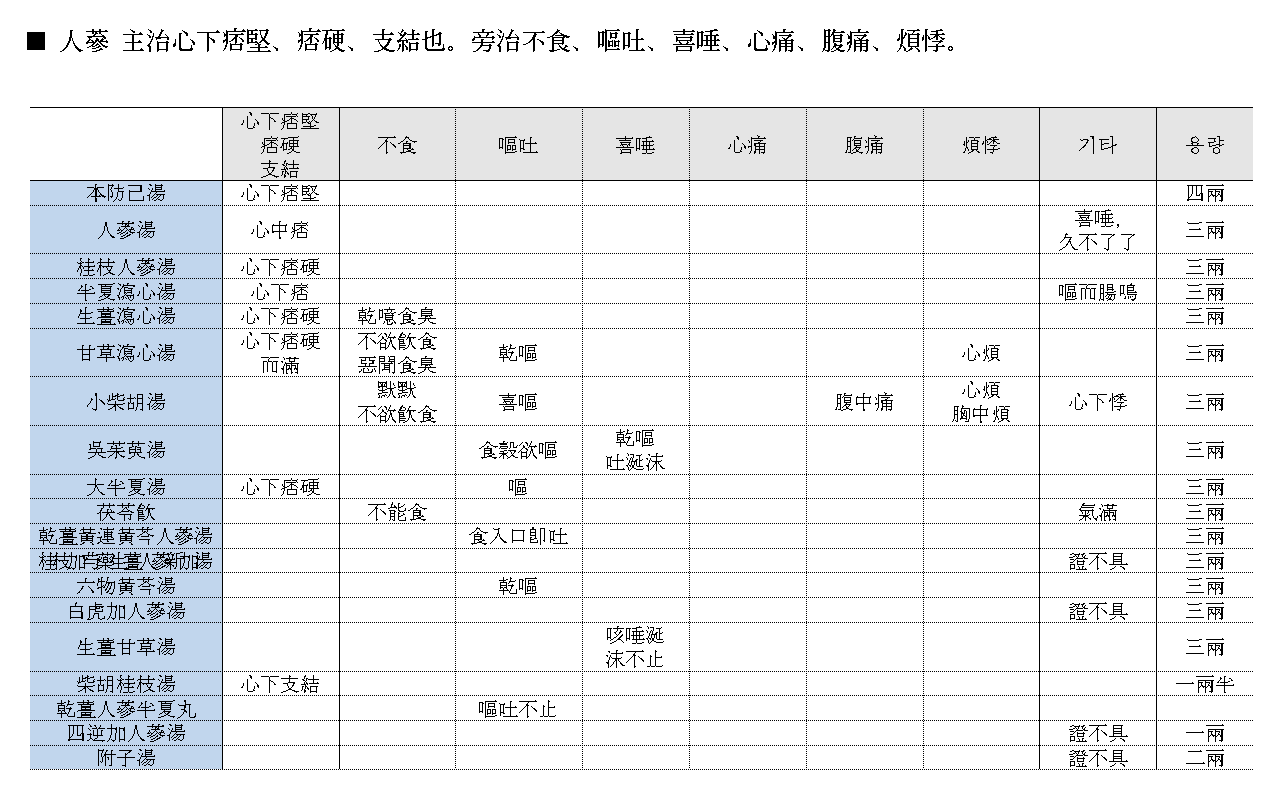

人蔘 主治心下痞堅、痞硬、支結也,旁治不食、嘔吐、喜唾、心痛、腹痛、煩悸。

考徵

木防己湯證曰 心下痞堅。

以上一方,人蔘四兩。

人蔘湯證曰 心中痞,又曰 喜唾久不了了。

桂枝人蔘湯證曰 心下痞硬。

半夏瀉心湯證曰 嘔而腸鳴,心下痞。

生薑瀉心湯證曰 心下痞硬,乾噫食臭。

甘草瀉心湯證曰 心下痞硬而滿,乾嘔心煩,又曰 不欲飮食,惡聞食臭。

小柴胡湯證曰 默默不欲飮食,心煩喜嘔,又云 胸中煩,又云 心下悸,又云 腹中痛。

吳茱萸湯證曰 食穀欲嘔,又曰 乾嘔吐涎沫。

大半夏湯證曰 嘔而心下痞硬。

茯苓飮證曰 氣滿不能食。

乾薑黃連黃芩人蔘湯證曰 食入口卽吐。

桂枝加芍藥生薑人蔘新加湯證,不具也。說在互考中

六物黃芩湯證曰 乾嘔。

白虎加人蔘湯證,不具也。說在互考中

生薑甘草湯證曰 咳唾涎沫不止。

以上十四方,人蔘皆三兩。

柴胡桂枝湯證曰 心下支結。

乾薑人蔘半夏丸證曰 嘔吐不止。

四逆加人蔘湯證,不具也。說在互考中

以上三方,其用人蔘者,或一兩半,或一兩,而亦三兩之例。

附子湯證,不具也。說在互考中

黃連湯證曰 腹中痛,欲嘔吐。

旋覆花代赭石湯證曰 心下痞硬,噫氣不除。

大建中湯證曰 心胸中大寒痛,嘔不能飮食。

以上四方,人蔘皆二兩。

右歷觀此諸方,人蔘主治心下結實之病也,故能治心下痞堅、痞硬、支結,而旁治不食、嘔吐、喜唾、心痛、腹痛、煩悸,亦皆結實而所致者,人蔘主之也。

爲則按 人蔘、黃連、茯苓三味,其功大同而小異也,人蔘治心下痞硬而悸也,黃連治心中煩而悸也,茯苓治肉瞤筋惕而悸也,不可不知矣。

互考

木防己湯條曰 心下痞堅,愈復發者,去石膏加茯苓芒硝湯主之,是人蔘芒硝分治心下痞硬之與痞堅也,於是乎,可見古人用藥不苟也,蓋其初心下痞堅猶緩,謂之痞硬亦可,故投以人蔘也,復發不愈,而痞之堅必矣,故投以芒硝也。

半夏瀉心湯,脫‘硬’字也,甘草瀉心湯,此方中倍甘草,生薑瀉心湯,加生薑之湯也,而共云治心下痞硬,則此方脫‘硬’字也明矣。

吳茱萸湯茯苓飮乾薑黃連黃芩人蔘湯六物黃芩湯生薑甘草湯,皆人蔘三兩,而云治咳唾涎沫嘔吐下利,不云治心下痞硬,於是綜考仲景治咳唾涎沫嘔吐下利方中,其無人蔘者,十居七八,今依人蔘之本例,用此五湯施之於心下痞硬,而咳唾涎沫嘔吐下利者,其應如響也,由是觀之,五湯之證,壹是皆心下痞硬之毒也矣。

桂枝加芍藥生薑人蔘新加湯,其證不具也,其云發汗後身疼痛,是桂枝湯證也,然則芍藥生薑人蔘之證闕也,說在『類聚方』。

白虎加人蔘湯四條之下,俱是無有人蔘之證,蓋張仲景之用人蔘三兩,必有心下痞硬之證,此方獨否,因此考覈『千金方』『外臺秘要』。共作白虎湯主之,故今盡從之。

乾薑人蔘半夏丸,依本治之例,試推其功,心下有結實之毒,而嘔吐不止者,實是主之,大抵與大半夏湯之所主治也,大同小異,而有緩急之別。

四逆加人蔘湯,其證不具也,惡寒脈微而復利,是四逆湯之所主,而不見人蔘之證也,此方雖加人蔘,僅一兩,無見證則何以加之? 是脫心下之病證也明矣。

附子湯證不具也,此方之與眞武湯,獨差一味,而其於方意也,大有逕庭,附子湯,朮附君藥,而主身體疼痛,或小便不利,或心下痞硬者,眞武湯,茯苓芍藥君藥,而主肉瞤筋惕拘攣嘔逆四肢沈重疼痛者。

旋覆花代赭石湯,其用人蔘二兩,而有心下痞硬之證,此小半夏湯加減之方也,二兩疑當作三兩也。

辨誤

甄權曰 蔘補虛,誤矣,此言一出,流毒千載,昔者張仲景之用蔘也,防己湯莫多焉,其證曰 支飮喘滿心下痞堅面色黧黑,未嘗見言補虛者也,又曰 虛者卽愈,實者三日復發,復與而不愈者,去石膏加茯苓芒硝湯主之,此其所由誤者乎! 則有大不然,蓋漢以降,字詁不古者多矣,則難其解,古語曰 有爲實也,無爲虛也,故用防己湯,而心下痞堅已虛而無者,則卽愈也,雖則卽愈也,心下痞堅猶實而有者,三日復發,復與防己湯,而不愈者,非特痞硬,卽是堅也,非蔘之所主,而芒硝主之,故蔘如故而加芒硝茯苓,由是觀之,不可謂蔘補虛也。

孫思邈曰 無蔘則以茯苓代之,此說雖誤,然蔘不補虛,而治心下疾也,亦足以徵耳,蓋蔘補虛之說,肪于甄權,滔滔者天下皆是。『本草』終引『廣雅』五行記,是蔘之名義,而豈蔘之實乎! 學者詳諸。

余讀『本草』至蔘養元氣,未嘗廢書而不嘆也,曰 嗚呼,可悲哉! 人之惑也,所謂元氣者,天地根元之一氣也,動爲陽,靜爲陰,陰陽妙合,斯生萬物,命其主宰曰造化之神也,而人也者非造化之神也,故人生於人,而人不能生人,況於元氣乎? 夫人之元氣也,免身之初,所資以生,醫家所謂先天之氣也,養之以穀肉果菜,所謂後天之氣也,雖然元氣之說,聖人不言,故經典不載焉,戰國以降,始有斯言。『鶡冠子』曰 天地成於元氣,董仲舒『春秋繁露』曰 王正則元氣和順,楊雄解嘲曰 大氣含元氣,孔安國『虞書』注曰 昊天謂元氣廣大。『漢書』「律曆志」曰 大極元氣函爲一,班固『東都賦』曰 降絪緼,調元氣,此數者皆言天地之元氣,而非人之元氣也。『素問』曰 天之大氣擧之,言繫地於中而不墜也,又曰 三焦者原氣之別使,言皮膚毫毛之末,溫緩之氣也,此猶可言也,然論說之言也,於疾醫何益之有? 又曰 養精以穀肉果菜,是古之道也,未聞以草根木皮,而養人之元氣,蓋其說出于道家,道家所雅言延命長壽,故立元氣以爲極也,秦漢以降,道家隆盛,而陰陽五行元氣之說,蔓延不可芟,醫道湮晦,職此之由,豈可不歎哉! 夫醫術人事也,元氣天事也,故仲景不言矣,養精以穀肉果菜,而人蔘養元氣,未嘗有言之,由此觀之,其言養元氣者,後世之說也,不可從矣。

東垣李氏曰 張仲景云 病人汗後,身熱亡血脈沈遲者,下利身凉脈微血虛者,竝加人蔘也,古人之治血脫者,益氣也,血不自生,須生陽氣,蓋陽氣生,則陰長而血乃旺也,今歷考『傷寒論』中曰 利止亡血也,四逆加人蔘湯主之,李氏其據此言乎? 然而加人蔘者,僅僅一兩也,四逆加人蔘湯,更加茯苓,此爲茯苓四逆湯,而不擧血證,則人蔘之非爲亡血也,可以見已,且也仲景治吐血衄血産後亡血方中無有人蔘,則益足證也,李氏之說妄哉! 自後苟有血脫者,則不審其證,槪用人蔘,亦益妄哉!

或問曰 吾子言仲景用人蔘治心下痞硬,而大黃黃連瀉心湯之屬,無有人蔘,豈亦有說乎? 曰 有之,何子讀書之粗也? 大黃黃連瀉心湯曰 心下痞,按之濡,其於人蔘,則諸方皆曰 心下痞硬,硬濡二字,斯可以見其異矣。

品考

人蔘 出上黨者,古爲上品,朝鮮次之,今也上黨不出,而朝鮮亦少也,其有自朝鮮來者,味甘,非其眞性,故試諸仲景所謂心下痞硬,而無效也,不可用矣。『源順和名抄』云 人蔘,此言久末乃伊,蓋本邦之俗謂熊膽爲久末乃伊,而亦號人蔘,則以其味名之也,由是觀之,本邦古昔所用者,其味苦也亦明矣,今試取朝鮮之苗,而樹藝諸本邦者,其味亦苦也,然則其苦也者,是人蔘之正味,而桐君雷公之所同試也,乃今余取産于本邦諸國者用之,大有效於心下痞硬,其産于本邦諸國者,五葉三椏,其於形狀也,亦與所産于朝鮮同矣,産于本邦諸國者,出于和州金峰者最良,去土氣而剉用,謹勿殺苦也。

桔梗

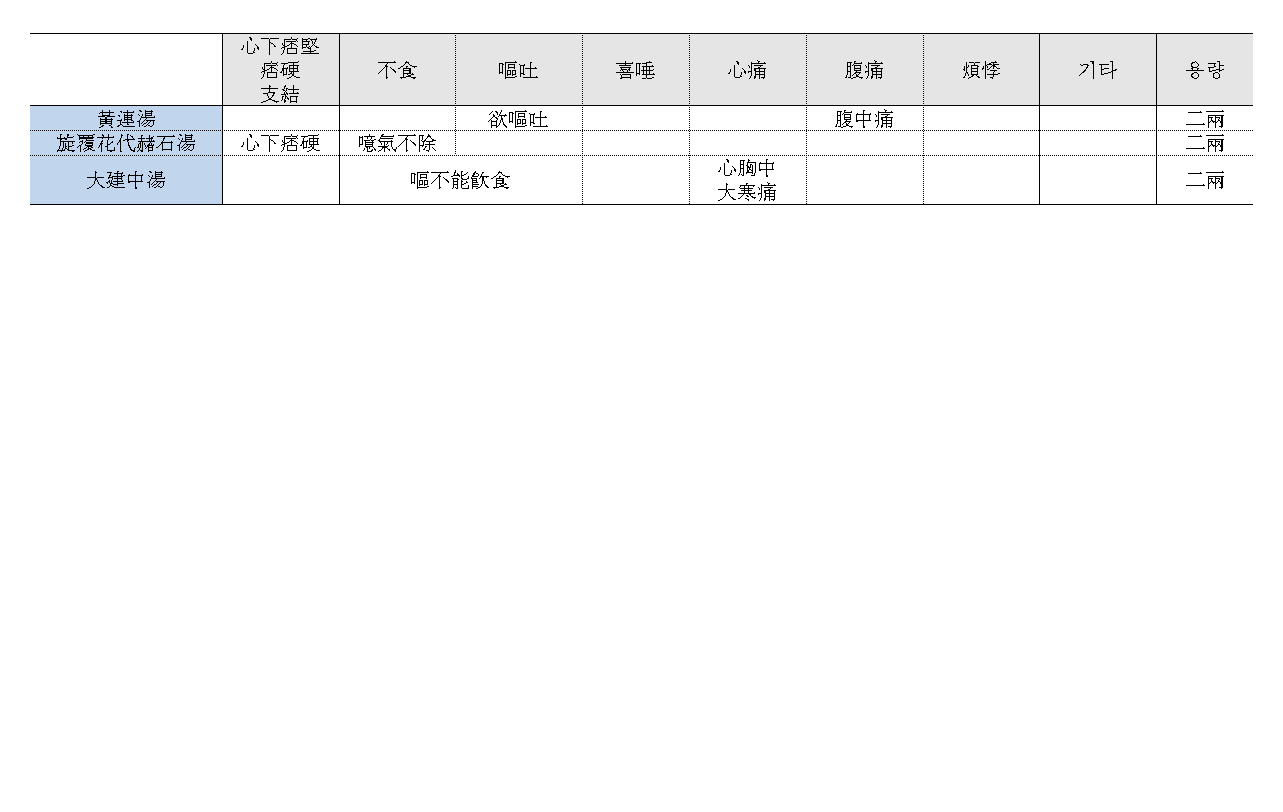

桔梗 主治濁唾腫膿也,旁治咽喉痛。

考徵

排膿湯證闕。

桔梗白散證曰 出濁唾腥臭,久久吐膿。

桔梗湯證曰 出濁唾腥臭,久久吐膿。

排膿散證闕。

以上四方,其用桔梗者,或三兩或一兩或三分或二分。

右四方者,皆仲景之方也,而排膿湯以桔梗爲君藥也,不載其證,今乃歷觀其用桔梗諸方,或肺癰或濁唾腥臭或吐膿也,而以桔梗爲君藥者,名爲排膿,則其排膿也明矣。

互考

排膿湯之證雖闕,而桔梗湯觀之,則其主治明矣,桔梗湯證曰 出濁唾腥臭久久吐膿,仲景曰 咽痛者,可與甘草湯,不差者,與桔梗湯也,是乃甘草者,緩其毒之急迫也,而濁唾吐膿,非甘草之所主,故其不差者,乃加桔梗也,由是觀之,腫痛急迫,則桔梗湯,濁唾吐膿多,則排膿湯。

辨誤

排膿湯及散,載在『金匱』腸癰部,桔梗湯及白散,亦有肺癰之言,蓋腸癰肺癰之論,自古而紛如也,無有明辨,欲極之而不能也,人之體中不可見也,故謂無肺癰腸癰者,妄也,謂有肺癰腸癰者,亦妄也,凡吐下臭膿者,其病在胸也,而爲肺癰,其病在腹也,而爲腸癰,其亦可也,治之之法,不爲名所拘,而隨其證,是爲仲景也。

品考

桔梗 處處出焉,藥舖所鬻者,淅而白潔,脫其氣味也,不可不擇焉,唯去其土泥,而不殺其眞性,是爲良也,剉用。

朮

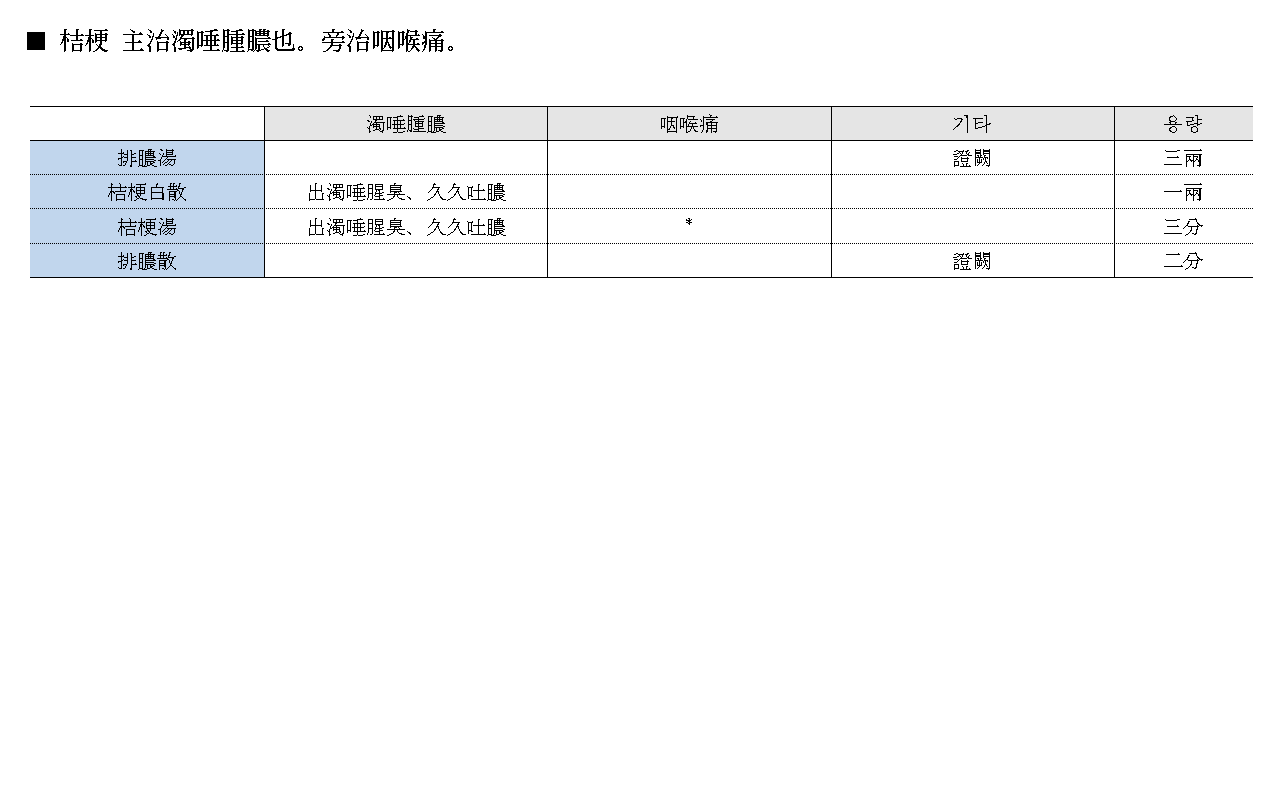

朮 主利水也,故能治小便自利不利,旁治身煩疼、痰飮、失精、眩冒、下利、喜唾。

考徵

天雄散證闕。說在互考中

以上一方,朮八兩。

桂枝附子去桂加朮湯證曰 小便自利。

麻黃加朮湯證曰 身煩疼。

越婢加朮湯證曰 一身面目黃腫,其脈沈小便不利。

附子湯證不具也。說在互考中

以上四方,朮皆四兩。

桂枝去桂加苓朮湯證曰 小便不利。

人蔘湯證曰 喜唾。

桂枝人蔘湯證曰 利下不止。

茯苓澤瀉湯證不具也。說在類聚方

茯苓飮證曰 心胸中有停痰宿水自吐出水。

以上五方,朮皆三兩。

甘草附子湯證曰 小便不利。

眞武湯證曰 小便不利四肢沈重疼痛自下利。

苓薑朮甘湯證曰 小便自利。

苓桂朮甘湯證曰 心下有痰飮,又云 頭眩。

澤瀉湯證曰 其人苦冒眩。

枳朮湯證不具也。說在互考中

茯苓戎鹽湯證曰 小便不利。

以上七方,朮皆二兩。

五苓散證曰 小便不利。

以上一方,朮十八銖,而三兩之例。

右歷觀此諸方,無論小便之變,其他曰飮曰痰曰身煩疼曰喜唾曰冒眩亦皆水病也,凡小便不利而兼若證者,用朮而小便通,則諸證乃治,由是觀之,朮之利水也明矣。

互考

天雄散。『金匱要略』載在桂枝加龍骨牡蠣湯條後,而不載其證,而李時珍作『本草綱目』曰 此仲景治男子失精之方也,然則舊有此證,而今或脫也,男子失精女子夢交,桂枝加龍骨牡蠣湯主之,下當云 天雄散亦主之,以余觀之,時珍之見,而豈以朮附爲治失精夢交乎? 此則觀於『本草』。可以知耳,夫失精夢交,水氣之變也,故以朮爲主藥也。

『金匱要略』白朮附子湯,卽『傷寒論』中桂枝附子去桂加朮湯,而分量減其半也,蓋朮別蒼白,非古也,故今稱方名,從『傷寒論』焉。『外臺秘要』朮附湯,亦同方,而分量非古也,皆不可從焉。

附子湯證不具也,此方之於眞武湯,倍加朮附,以蔘代薑者也,而眞武湯證有小便不利或疼痛或下利,此方倍加朮附,則豈可無若證乎? 其證闕也明矣。

枳朮湯桂薑棗草黃辛附湯二方。『金匱要略』所載,同其因與證,而不可別焉,今審其方劑,桂薑棗草黃辛附湯,其方合桂枝去芍藥及麻黃附子細辛湯也,而桂枝去芍藥湯,主頭痛發熱惡風有汗等證,而腹中無結實者也,麻黃附子細辛湯證曰 少陰病,發熱,爲則按 所謂少陰病者,惡寒甚者也,故用附子,附子主惡寒也,依二湯之證推之,心下堅大,而惡寒發熱上逆者,桂薑棗草黃辛附湯主之,朮主利水也,是以心下堅大,而小便不利者,枳朮湯主之,夫秦張之治疾也,從其證而不取因矣,因者想像也,以冥冥決事,秦張所不取也,故其能治疾也,在方中其證矣,斯不知其方意,則未能中其證也,其知其方意,在知藥能也,能知藥能而後始可與言方已。

辨誤

『本事方』許叔微曰 微患飮澼三十年,從左下有聲脇痛食減嘈雜飮酒半杯卽止,十數日必嘔酸水數升,暑月止右邊有汗,左邊絶無,自揣必有澼囊,如水之有科臼,不盈科不行,但淸者可行,而濁者停滯,無路以決之,故績至五六日,必嘔而去,脾土惡濕,而水則流濕,莫若燥脾以去濕,崇土以塡科臼,乃悉屛諸藥,只以蒼朮麻油大棗丸服,三月而疾除,自此常服,不嘔不痛,胸膈寬利,飮啖如故,爲則按 仲景用朮治水,而不云去濕補脾也,許氏則以朮爲去濕補脾,而不云其治水,何其妄哉! 許氏之病水變,故得朮能治也,人云 許氏能治其濕痰,余戱之曰 非許自能治其病,而朮能治許病也,何則許氏之所說,以不可見爲見,而以不可知爲知也,空理惟依,古人則不然,有水聲吐水,則爲水治之,是可知而知之,可見而見之,實事惟爲,此謂知見之道也,故有許氏之病者,用朮附以逐其水,其效如神,嗚呼,仲景之爲方也,信而有徵! 由是觀之,許之病已也,非許之功,而朮之功也。

品考

朮 宗奭曰 古方及『本經』。止單言朮,而未別蒼白也,陶隱居言有兩種,而後人往往貴白朮,而賤蒼朮也,爲則曰 華産兩種,其利水也,蒼勝於白,故余取蒼朮也,本邦所出,其品下而功劣也,剉用。

白頭翁

白頭翁 主治熱利下重也。

考徵

白頭翁湯證曰 熱利下重,又曰 下利欲飮水。

白頭翁加甘草阿膠湯證曰 下利。

以上二方,白頭翁皆三兩。

夫仲景用白頭翁者,特治熱利,而他無所見矣,爲則按 若熱利渴而心悸,則用白頭翁

湯也,加之血證及急迫之證,則可用加甘草阿膠湯也。

品考

白頭翁 和漢無別。

『藥徵』卷之上終